AFRICA STEREO, UN FESTIVAL POUR DES MUSIQUES ACTUELLES ET ALTERNATIVES

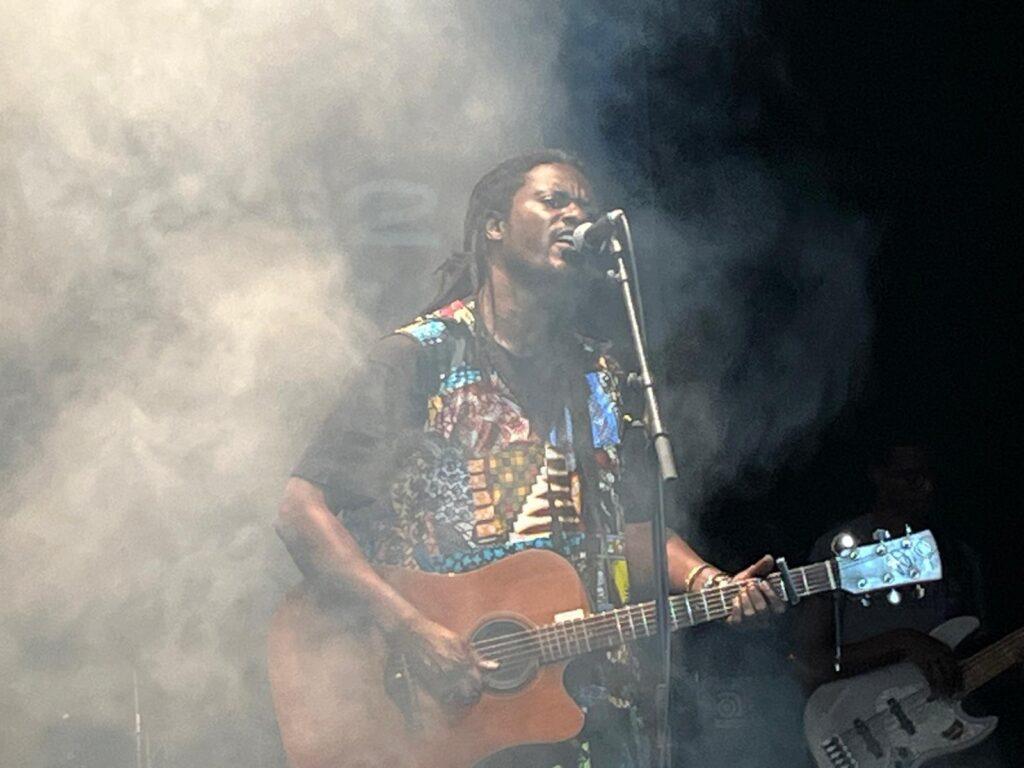

Le Stereo Africa Festival est un événement musical majeur qui se tient chaque année à Dakar, au Sénégal. Créé en 2022 par l’artiste sénégalais Sahad Sarr, en collaboration avec le label Stereo Africa 432, ce festival vise à promouvoir les musiques actuelles ouest-africaines et à soutenir l’émergence de nouveaux talents à travers une programmation éclectique. Il s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques actuelles et alternatives, tout en jouant un rôle significatif dans la structuration et la professionnalisation de l’industrie musicale en Afrique de l’Ouest. Conversation.

Qu’est-ce qui t’a poussé à créer le festival Africa Stereo ?

En tant que musicien, j’ai souvent ressenti une forme d’incompréhension vis-à-vis de la musique que je proposais. Elle était peu connue, perçue avec scepticisme. Au Sénégal, le paysage musical est dominé par le Mbalax ou le Hip-Hop. Il y a peu de place pour d’autres formes d’expression. Cela fait plus de dix ans que je vis à Dakar, et j’ai constaté un manque réel de valorisation et de promotion pour les artistes alternatifs locals.

Pourtant, au bout de dix ou quinze ans de parcours, ce sont ces mêmes artistes qu’on envoie jouer à l’étranger. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas créer un espace ici, chez nous, pour les artistes qui explorent d’autres esthétiques ? Un lieu où l’on puisse montrer qu’un festival de musique alternative est non seulement possible, mais nécessaire. Un festival qui redonne aux artistes ouest-africains leur légitimité, ici même, sans attendre d’être validés ailleurs.

En quoi la musique est-elle un vecteur d’émancipation ?

La musique, comme l’ensemble des expressions culturelles, porte en elle une force de transformation. Elle raconte, interroge, soigne. Elle donne une voix aux douleurs, aux questionnements, aux psychoses collectives. C’est un outil vital. On peut se nourrir, vivre… mais sans culture, l’existence perd son sens. La musique est essentielle à notre humanité.

Tu parles souvent des “imaginaires artistiques africains”. Que signifie ce concept ?

Mes parents sont issus d’une génération dont le lien culturel a été profondément abîmé par la colonisation. Le cordon ombilical avec nos racines a été rompu. En conséquence, nous avons hérité d’imaginaires qui ne nous appartiennent pas, souvent même à un niveau inconscient.

Aujourd’hui, à travers la musique et la culture, on peut interroger notre histoire, se réapproprier nos récits, reconstruire nos représentations. Cette dualité intérieure que nous vivons — presque une forme de bipolarité identitaire — est une conséquence directe de la colonisation. Il ne s’agit pas de la rejeter, mais de la comprendre, de la soigner, ou de l’assumer pour la transformer.

La musique est pour moi un levier puissant pour se réconcilier avec soi-même, pour proposer autre chose, quelque chose de plus ancré, plus joyeux, plus juste.

Tu évoques l’idée de se libérer de certains complexes. Lesquels ?

L’un des plus tenaces, c’est ce réflexe selon lequel, si quelque chose est bien fait, cela vient forcément de l’extérieur. Lorsqu’un Sénégalais assiste à un événement bien organisé, il pense spontanément qu’il a été pensé ou dirigé par des Européens. Cela traduit un complexe d’infériorité profondément ancré.

Il y a aussi le complexe de ne pas oser proposer autre chose que ce que l’Occident attend de nous. Beaucoup d’artistes s’enferment dans des cadres esthétiques dictés par d’autres — que ce soit la “World Music”, le “Jazz africain”, ou d’autres étiquettes imposées. Mais notre objectif doit être de construire une nouvelle proposition, à partir de nos propres références.

Comment sélectionnes-tu les artistes du festival ? Quelle place donnes-tu à l’expérimentation ?

La programmation se construit de manière intuitive. Je laisse une large place aux rencontres, aux ressentis. Il m’est arrivé de croiser des artistes cinq ans avant de les programmer. Ce sont des gens dont la démarche m’a semblé authentique.Vrai.

Je programme aussi des jam sessions, des musiciens de rue, des chanteurs de plage, ces troubadours du quotidien que personne ne considère comme de “vrais artistes”. Pourtant, ils incarnent une musique sincère, libre, non formatée.

Africa Stereo veut justement offrir un espace pour ces voix-là : celles qui échappent à l’uniformisation ambiante, qui explorent d’autres récits, d’autres langages. C’est un espace d’ouverture et de tolérance, contre le racisme, la misogynie, la xénophobie. Un espace où l’on découvre des musiques qu’on n’attendait pas.

Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face en organisant ce festival à Dakar ?

Les premières années, les difficultés ont surtout été financières. Organiser un festival, c’est mobiliser des ressources importantes. Mais en trois ans, le public a vu la qualité, l’organisation, la richesse humaine du projet. On met en valeur toute une chaîne de métiers autour de la musique. C’est l’un des rares festivals au Sénégal à proposer, pendant dix jours, une vraie expérience artistique.

Quelles sont les actions mises en place pour former les acteurs du secteur musical ?

Nous avons lancé une Open Session qui fonctionne toute l’année. On intervient dans les banlieues, les quartiers informels de Dakar, avec des ateliers sur les droits d’auteur, les bases de l’industrie musicale, souvent méconnues des artistes.

On organise aussi des concours. Les finalistes suivent une master class, puis sont accompagnés par notre label pendant un an : séances photos, press-book, booking, structuration de projet.

Nous avons également lancé la Woman Art Academy, un programme intensif dédié aux femmes, pour leur permettre de comprendre et intégrer les rouages du secteur musical. Certaines joueront d’ailleurs au festival cette année. On forme aussi des technicien.ne.s, des régisseur.se.s de plateau. Il faut penser l’ensemble de l’écosystème.

Avez-vous des partenariats internationaux ? Comment envisagez-vous l’avenir du projet ?

Nous avons des partenaires locaux, comme l’Institut Français ou le Goethe Institute, et nous recevons le soutien du Ministère de la Culture. Mais à ce jour, le festival est encore largement autofinancé et autoproduit. Cela dit, l’intérêt grandit, et de plus en plus de professionnels viennent en mai pour y assister. Notre ambition est claire : faire d’Africa Stereo une plateforme panafricaine ouverte sur le monde. Une capitale de la musique alternative.

Dans un monde saturé de festivals, pourquoi Africa Stereo est-il nécessaire ?

Parce que beaucoup d’événements se contentent d’enchaîner des concerts. Ce festival, porte une vision, il a un centre, une direction. Au Sénégal, il existe un immense vide dans le domaine des musiques alternatives. Africa Stereo veut combler ce manque : donner la parole à des voix marginalisées, à des musiques qui rassemblent, qui désapprennent les logiques coloniales, qui valorisent la mixité, le métissage, le lien. Ce festival, c’est une tentative de réconciliation : entre les Sénégalais et les Européens, mais surtout entre nous-mêmes. Il faut que ceux qui le portent en soient fiers. C’est un projet collectif, porté par des Sénégalais, des Burkinabè, des Maliens. Un projet qui regarde vers le monde, mais les pieds enracinés dans le continent.

Quelles sont les ambitions à moyen et long terme du festival ?

Créer une véritable plateforme de rencontres culturelles pour l’Afrique de l’Ouest, un salon informel où se tisse un marché culturel. On ne le nomme pas encore ainsi, mais c’est bien ce que nous construisons. Une agora où les imaginaires circulent.

Pourquoi le grand public devrait-il absolument découvrir Africa Stereo ?

Pour rencontrer une communauté qui ose faire un pas de côté, et qui contribue à bâtir un nouveau chapitre pour l’Afrique : plus libre, plus équilibré, décomplexé, équitable.

Photos et propos recueillis par Pauline C. pour Couleur Café

Pour plus d’infos :

https://www.stereoafrica.com/fr