Africlap, une fenêtre sur les cinémas africains

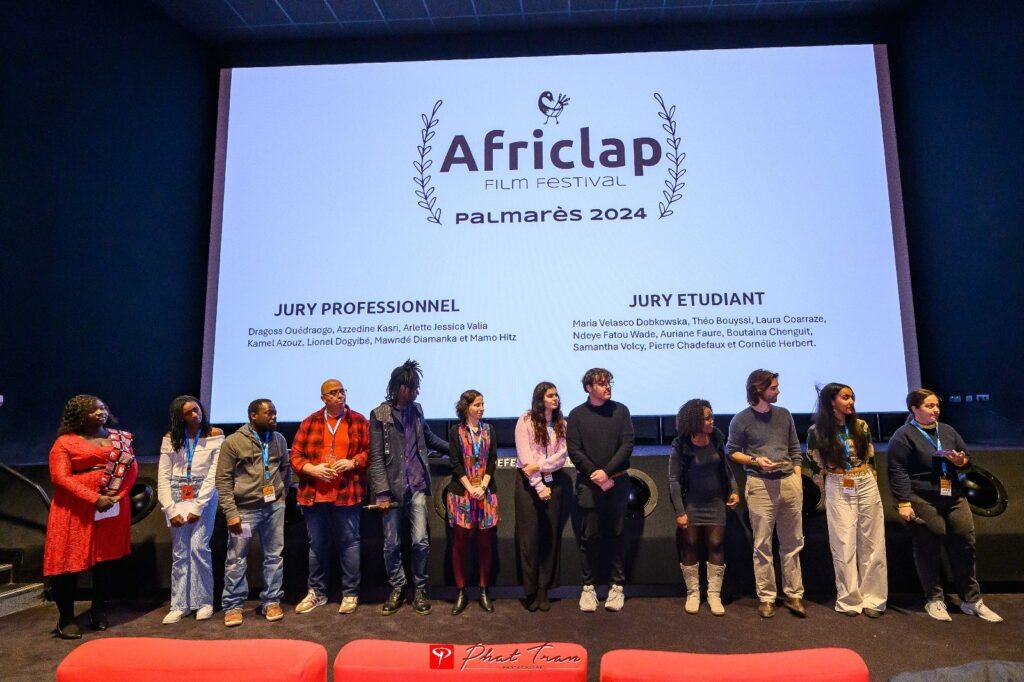

Depuis 2014, le festival Africlap éclaire les écrans toulousains aux couleurs des cinémas africain. Fondé par Bernard Djatang, ce rendez-vous incontournable promeut les récits d’Afrique et de la diaspora, tout en ouvrant un espace unique de réflexion, de mémoire et de création. Pour sa 12e édition, en novembre 2025, Africlap mettra à l’honneur les cinémas d’Afrique centrale et australe – du Cameroun au Gabon, en passant par les deux Congos et la Centrafrique. À travers cette programmation exigeante, le festival poursuit sa mission : créer un pont culturel entre les continents et donner la parole à ceux qu’on entend trop peu. Rencontre avec Bernard Djatang.

Couleur Café : Peux-tu nous raconter la genèse du Festival Africlap ? Qu’est-ce qui t’a poussé à le créer ?

Bernard Djatang : Quand je suis arrivé à Toulouse en 2006 pour étudier l’esthétique du cinéma, je pensais avoir enfin accès à toutes les œuvres africaines que je ne pouvais pas voir au Cameroun, mon pays d’origine. Mais j’ai vite déchanté : dans les cursus, aucun film africain n’était abordé, et même ici, ces œuvres restaient invisibles. Je me suis alors posé une question simple : où peut-on voir ces films, ces récits faits par nous et pour nous ? En réalisant que je n’étais pas le seul à chercher ces histoires, l’idée d’un festival est née. Plutôt que de regarder ces films seul dans mon coin, j’ai voulu créer un espace collectif. Un lieu de partage, de découverte, d’échange. Africlap est né de cette envie de transmettre notre cinéma, notre mémoire, notre regard.

Couleur Café : Quelles ont été les principales évolutions du festival depuis son lancement en 2014 ?

Bernard Djatang : En douze ans, Africlap est devenu une référence culturelle à Toulouse et dans le sud-ouest. Le public a grandi avec nous, il s’est fidélisé, et surtout, il a changé son regard : il découvre que l’Afrique est plurielle, créative, audacieuse. Aujourd’hui, même les cinémas de la ville commencent à programmer des œuvres africaines en dehors du festival, parfois même en avant-première. C’est une victoire. Le cinéma africain est en train de devenir visible, parfois même bancable.

En quoi Africlap se distingue-t-il des autres festivals de cinéma africain en France ?

Dès le départ, Africlap s’est positionné comme un festival 100 % dédié aux cinémas africains, avec plus de 50 films par édition. Nous sommes les seuls à porter ce projet dans le sud-ouest de la France. Mais Africlap, ce n’est pas que du cinéma. C’est aussi un village culturel, un festival dans le festival, avec concerts, artisanat, rencontres. L’idée, c’est de créer une immersion complète dans les cultures africaines. Le village des arts africains, qui a lieu l’été, est désormais un événement autonome, mais toujours lié à l’esprit d’Africlap.

Quel regard portes-tu sur la représentation des cinémas d’Afrique et de la diaspora en France ?

Il reste encore beaucoup de stéréotypes et de filtres. Nos récits doivent être racontés par nous-mêmes, avec notre esthétique, notre rythme, notre vérité. Il ne suffit pas de parler de l’Afrique, encore faut-il l’incarner à l’écran, jusque dans les choix techniques. Des festivals comme Lumières d’Afrique à Besançon, ou le Fespaco au Burkina Faso, m’ont inspiré. Ils prouvent qu’une ligne éditoriale exigeante peut exister et qu’on peut faire du cinéma africain un vecteur de pensée et de fierté.

Quels sont les défis pour faire grandir Africlap ?

Les ressources humaines et financières. Africlap fonctionne sans salarié. Nous sommes une équipe 100 % bénévole. C’est une force, mais aussi une fragilité. Sans financement, on ne peut pas embaucher, ni développer toutes les actions qu’on imagine.

L’autre défi, c’est la circulation des œuvres. Beaucoup de films ne trouvent pas de distributeur. Notre mission est aussi de leur offrir une seconde vie, un public, un écho.

Pourquoi est-ce si important de créer une plateforme pour les jeunes cinéastes africains et afrodescendants ?

Parce qu’ils sont nombreux à chercher, à tâtonner, sans cadre ni soutien. Africlap veut être un espace de formation, de rencontre, d’expérimentation. C’est dans nos statuts depuis le début : ne pas seulement diffuser, mais accompagner la création. On veut aider ces jeunes talents à structurer leurs idées, à croire en leurs récits, à les rendre visibles et audibles, ici comme là-bas.

En quoi les regards africains et afrodescendants sont-ils essentiels aujourd’hui ?

Parce qu’ils rééquilibrent les imaginaires et permettent de repenser la societe. Ils racontent l’Afrique de l’intérieur, sans filtre. En valorisant ces regards, surtout dans une ville comme Toulouse, on donne aux générations issues de la diaspora des repères, des références, une fierté.

Quel est le rôle des festivals comme Africlap dans la construction de récits afro-diasporiques ?

Africlap permet aux jeunes créateurs de se reconnecter à leur histoire, de poser des mots, des images, sur des héritages parfois oubliés ou déformés. Travailler la mémoire, c’est visiter les lieux, comprendre les trajectoires, se réapproprier ce qui nous appartient. Et en faire une force de création et du mieux vivre ensemble.

Comment le cinéma devient-il un outil de transformation sociale pour les jeunes de la diaspora ?

Le cinéma permet de reprendre confiance en soi, de s’inscrire dans une histoire, de comprendre sa place dans la société. C’est un levier puissant pour dépasser les fractures, pour raconter autrement, pour se construire.

Quel rôle les institutions françaises peuvent-elles jouer ?

Les institutions doivent nous soutenir concrètement : en finançant, en valorisant, en diffusant nos initiatives. Mais aussi en facilitant l’accès des jeunes à ces œuvres, pour changer les perceptions et construire un imaginaire commun plus juste.

Quelle est ta vision à long terme pour Africlap et les jeunes talents que tu accompagnes ?

Créer un incubateur cinématographique dédié à la jeunesse, avec des ateliers d’écriture, de développement, de production. Et surtout, ouvrir un lieu de diffusion permanent du cinéma africain à Toulouse. À long terme, je veux que les films africains soient visibles dans les écoles, les lycées, les universités. C’est là que se construit la conscience culturelle.

Propos recueillis par Pauline Carbo